Hören und Verstehen 2023 – das macht den Unterschied

„Ich höre noch gut, aber ich verstehe manchmal nicht mehr richtig“ – das ist eine der häufigsten Aussagen bei Menschen mit beginnenden Hörproblemen. Der Eindruck, noch gut zu hören, wiegt die Betroffenen in Sicherheit. Wenn es mit dem Gehör noch so gut klappt, dann müssen wohl die anderen Leute verantwortlich sein. Die nuscheln so und könnten etwas lauter sprechen. Oder die jungen Leute reden alle so leise. Die Fernsehsprecher sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.

Inhaltsverzeichnis

Es tut uns leid, aber …. Jetzt müssen Sie stark sein: Die anderen sind nicht schuld, Sie haben einfach ein beginnendes Hörproblem.

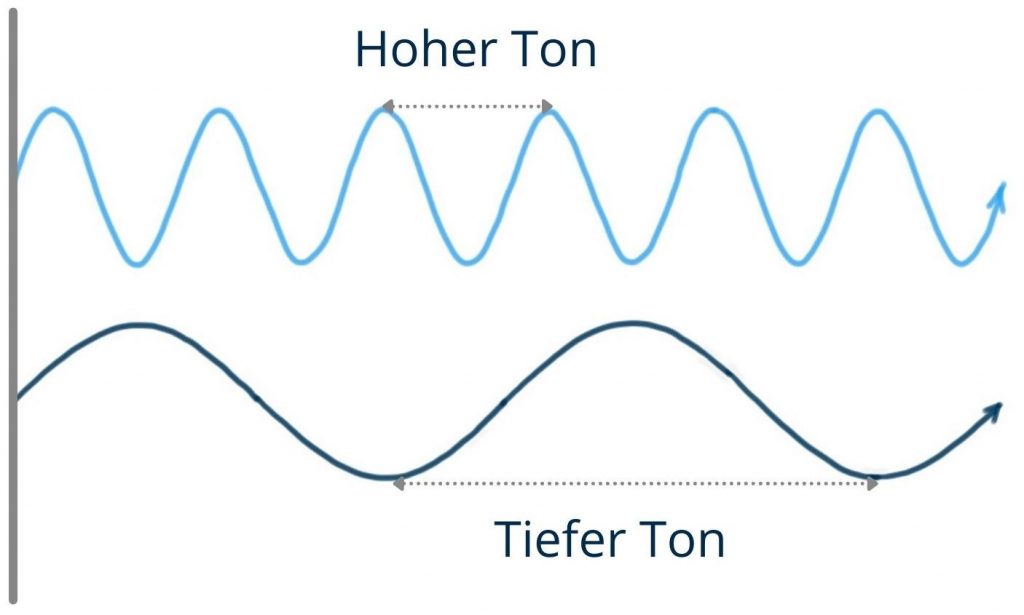

Gut hören, aber schlecht verstehen: Dieses Phänomen tritt auf, wenn die tiefen und hohen Töne unterschiedlich gut gehört werden. Tiefe und hohe Frequenzbereiche unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und haben verschiedene Einflüsse auf die Hörwahrnehmung.

Tiefe Töne: Die Langstreckenläufer

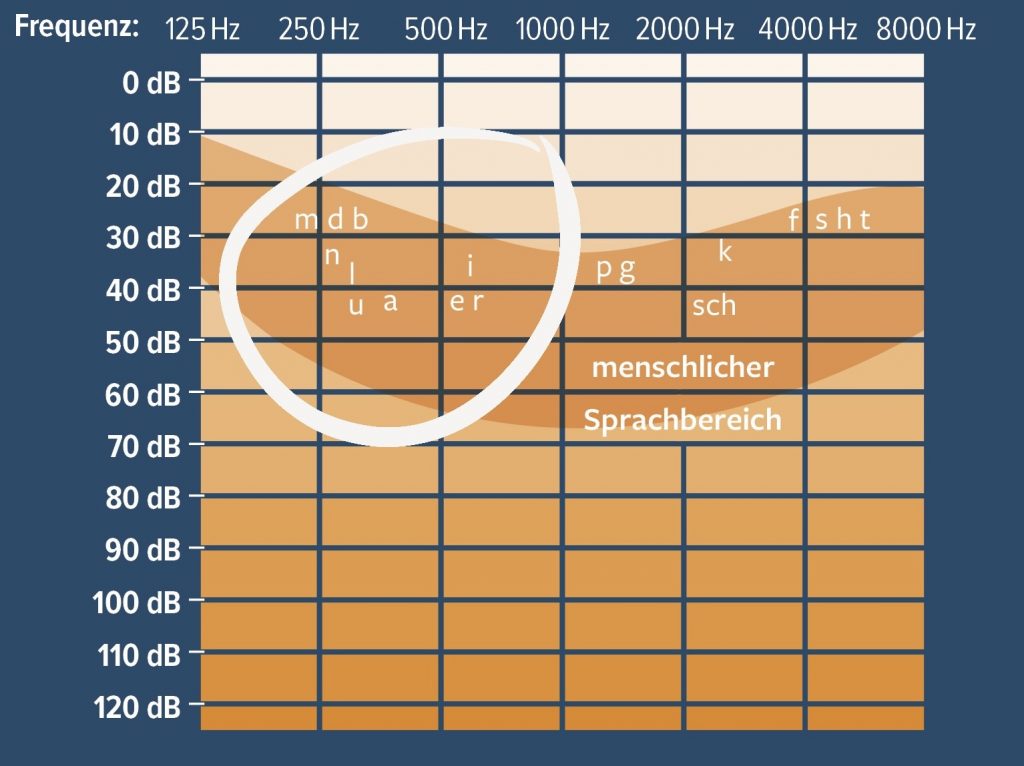

Tiefere Frequenzbereiche liegen unterhalb von 1 kHz. Diese Töne haben eine lange Wellenlänge. Das kann man mit einer Reichweite vergleichen. Tiefe Töne legen mit einer einzigen Schwingung eine größere Entfernung zurück als hohe Töne. Sie bringen viel Energie mit. Zum Vergleich: Ein großer Mensch mit langen Beinen kommt mit einem einzigen Schritt sehr viel weiter als ein kleinerer Mensch mit kurzen Beinen. Der muss eine höhere Schritt-Frequenz aufwenden, wenn er mit dem Langbeinigen mithalten will. Und natürlich wird der Kleinere schneller müde. Tiefere Töne sind also mit wenig Energieverlust noch in größerer Entfernung wahrnehmbar. Im Sprachfeld-Diagramm zeigt sich, dass in diesen Frequenzbereichen viele Sprachlaute stecken, bei denen die Stimme beteiligt ist. Die Vokale und die stimmhaften Konsonanten – sie alle haben eine gewisse Lautheit. Außerdem kann man diese Buchstaben unterschiedlich laut aussprechen. Probieren Sie mal: sagen Sie ein leises „a“, ein mittellautes „a“, und dann rufen Sie mal ganz laut „a“. Da kann man richtig Power reinlegen.

Unten: Skizze für tieffrequenten Ton. Es werden deutlich weniger Schwingungen und auch weniger Energie benötigt, um die gleiche Distanz zurückzulegen.

Dazu kommt, dass die Sinneszellen, die für die tieferen Töne im Ohr zuständig sind, nicht so stark den Verschleißprozessen unterliegen. Das liegt daran, dass sie im Innenohr (= der Hörschnecke) weiter hinten liegen und nicht so oft beansprucht werden. Alle diese Fakten sorgen dafür, dass Sprache (und viele Alltagsgeräusche) weithin gut gehört werden. Hören heißt in diesen Fall wahrnehmen, und das heißt nicht automatisch verstehen. Oft sind es nämlich nur die Vokale oder die stimmhaften Laute, die man wahrnimmt. Sprache ist wegen seiner Tieftonanteile also weithin gut hörbar.

Hohe Töne: Gut auf der Kurzstrecke

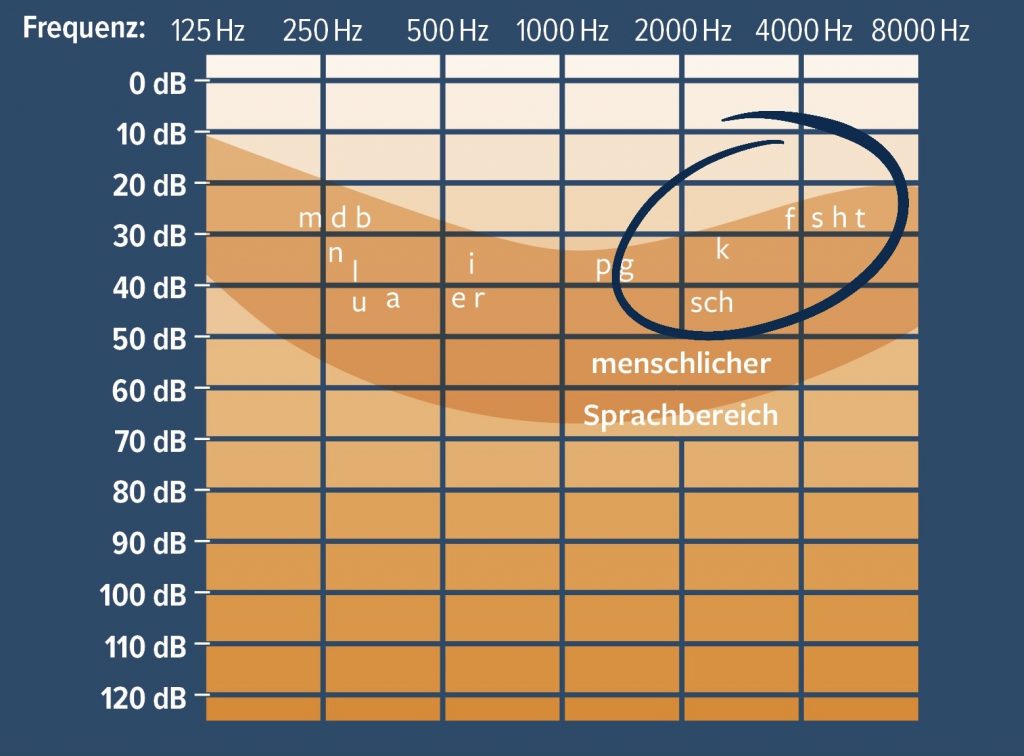

Um die gehörte Sprache auch zu verstehen, sind jedoch die hohen Frequenzen unverzichtbar. Nur mit ihnen gelingen Hören und Verstehen gleichzeitig. Sie sind wichtig für die Wortbedeutung. Denken Sie z.B. an „Maus“ oder Maut“. Ein kleiner, leiser Buchstabe, der den Sinn vollständig verändert. In einigen Metern Entfernung klingt beides wie „Mau“. Das „t“ und das „s“ haben nämlich eine hohe Frequenz und damit eine geringe Reichweite. Die Wellenlänge ist sehr kurz, die Schallenergie ist nach wenigen Schwingungen aufgebraucht. Dieses Phänomen ist auch für Normalhörende deutlich spürbar. Wenn man zuhause ins Obergeschoss geht, während unten im Wohnzimmer noch eine Party mit vielen Menschen im Gange ist, dann hört man die Gespräche noch sehr weit. Man erkennt auch klar, dass es sich um Sprache handelt. Aber verständlich ist das nicht mehr.

Wenn das Gehör nachlässt, sind die Sinneszellen für hohe Töne zuerst betroffen. Die Wahrnehmbarkeit für hohe Töne lässt nach. Damit gehen auch die Schärfe und die Deutlichkeit verloren. Der Effekt, den Normalhörende erst bei größerem Abstand zum Sprecher wahrnehmen, tritt nun schon viel früher auf. Schon normale Gesprächssituationen können zur Herausforderung werden, weil immer weniger Sprachdetails wirklich gehört werden. Der Klang wird dumpf und unscharf, obwohl die Lautstärke unverändert gut sein kann. Jetzt muss man kombinieren und sich den Inhalt zusammenreimen. Und das kann ganz schön anstrengend werden.

Hören und Verstehen: Hörgeräte machen es möglich

Hörgeräte sind hier die perfekte Lösung. Im Gegensatz zu einfachen Lautsprechern oder Kopfhörern können sie die einzelnen Frequenzen auch unterschiedlich bearbeiten. So erhalten die tiefen Töne nur wenig oder gar keine Verstärkung. Hohe Töne jedoch werden so weit verstärkt, dass sie über die individuelle Hörschwelle gehoben werden. Das kann sogar sehr spezifisch erfolgen. Wir haben hier zur besseren Anschaulichkeit einfach hohe und tiefe Frequenzen unterschieden. Aber auch diese Frequenzbereiche bestehen aus zahlreichen Einzelfrequenzen.

Hörgeräte verwenden Frequenzkanäle, um eine passgenaue Verstärkung zu generieren. je mehr Kanäle ein Hörgerät hat, desto präziser und realistischer ist das Hörerlebnis. Für gleichzeitig gutes Hören und Verstehen empfehlen wir, Hörgeräte mit möglichst vielen Kanälen zu tragen.

Autoreninfo