Die Grenzen von Hörgeräten – und wie man trotzdem das Beste aus ihnen herausholt

Hörgeräte sind heute hochentwickelte, digitale Miniaturcomputer, die weit mehr leisten als nur Schall zu verstärken. Sie analysieren die akustische Umgebung in Echtzeit, erkennen und priorisieren Sprache, reduzieren störende Nebengeräusche und verbinden sich drahtlos mit Smartphones, Fernsehern oder externen Mikrofonen. Trotz dieser enormen Fortschritte stoßen auch die besten Geräte an physikalische, technische und biologische Grenzen.

Wer die Grenzen von Hörgeräten versteht – und weiß, wie man gezielt gegensteuert – kann die Leistungsfähigkeit seiner Hörgeräte erheblich steigern und in anspruchsvollen Hörsituationen deutlich entspannter kommunizieren.

Inhaltsverzeichnis

Technische Grenzen von Hörgeräten im Detail – und wie Sie sie umgehen

Physikalische Beschränkungen der Miniaturtechnik

Hörgeräte sind winzige Hochleistungscomputer, die auf kleinstem Raum arbeiten müssen. Mikrofone, Lautsprecher und Signalprozessoren sind so stark verkleinert, dass sie zwar erstaunlich viel leisten, aber nicht die gleichen Reserven haben wie große Hi-Fi-Geräte.

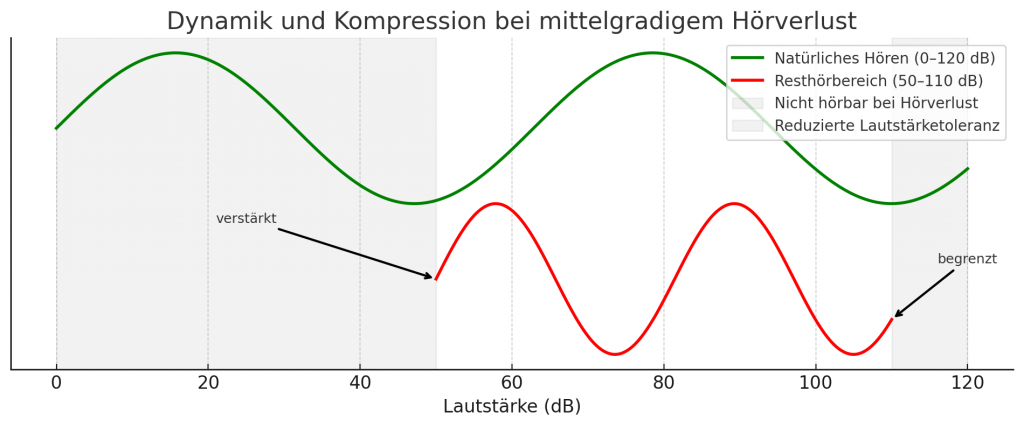

Dynamikbereich – das Spiel zwischen laut und leise

Das natürliche Gehör kann einen sehr großen Lautstärkebereich verarbeiten, vom kaum hörbaren Flüstern bis zum Geräusch eines startenden Flugzeugs. Hörgeräte müssen leise Signale deutlich anheben, ohne dass laute Klänge unangenehm oder verzerrt wirken. Diese Kompression ist technisch anspruchsvoll: Wird sie zu stark eingesetzt, wirkt der Klang weniger natürlich; wird sie zu schwach eingesetzt, können laute Geräusche störend werden.

Für das Sprachverstehen bedeutet Kompression:

- Vorteil: Wichtige Sprachanteile, die oft leise sind (z. B. die Konsonanten s, f, t), werden angehoben. Dadurch lassen sie sich besser von der Umgebung unterscheiden, und Worte werden klarer verständlich.

- Nachteil: Weil die Unterschiede zwischen laut und leise kleiner werden, können Sprache und Nebengeräusche manchmal ähnlicher klingen. Das Hören wirkt zwar ausgeglichener, aber weniger natürlich.

Unterm Strich verbessert die Kompression in den meisten Alltagssituationen die Deutlichkeit der Sprache, auch wenn das Klangbild insgesamt etwas „gedrückt“ wirken kann.

Praxis-Tipp: Bitten Sie Ihren Akustiker, die maximale Ausgangsleistung der Hörgeräte so hoch wie möglich einzustellen, ohne dass es unangenehm wird, um den maximal möglichen Dynamikbereich auszunutzen. Testen Sie gegebenenfalls leistungsstärkere Lautsprecher. Auch kann eine linearere Einstellung sinnvoll sein, wenn Natürlichkeit im Klang – zum Beispiel bei Musik oder in ruhiger Umgebung – wichtiger ist als maximale Verstärkung leiser Sprachlaute.

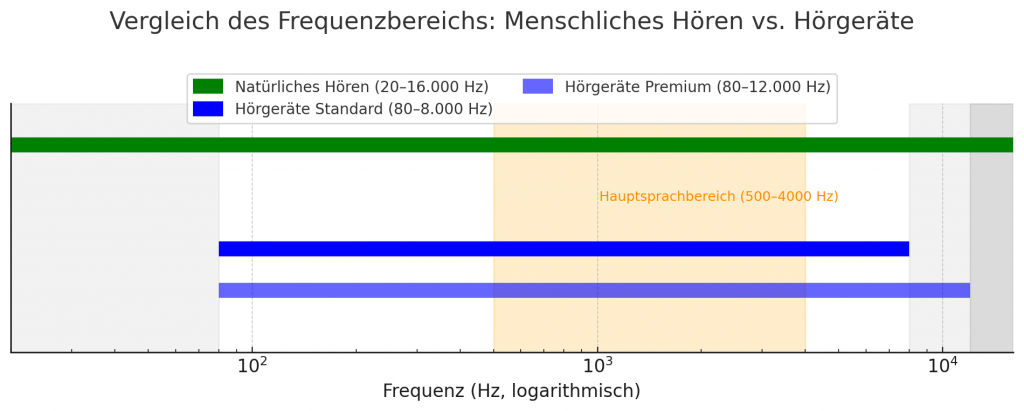

Frequenzbereich

Während ein gesundes Gehör (mittleren Alters) Frequenzen von etwa 20 Hz bis 16 kHz wahrnehmen kann, beschränken sich Hörgeräte meist auf etwa 80 Hz bis 8–12 kHz. Hohe Obertöne – wichtig für feine Klangfarben, Musikinstrumente oder Stimmencharakter – werden dadurch teilweise nicht übertragen

Auch einfache Hörgeräte mit einer Bandbreite bis 8000 Hz decken den gesamten Hauptsprachbereich von 500 bis 4000 Hz vollständig ab. Damit sind die entscheidenden Informationen für das Sprachverstehen – vor allem Vokale und die meisten Konsonanten – in jedem Fall erfasst.

Premium-Hörgeräte mit einer Übertragung bis 12 kHz bieten jedoch spürbare Vorteile: Hohe Obertöne sorgen für mehr Klangfülle und ein natürlicheres Hören, gerade bei Stimmen und Musik. Sehr hohe Konsonanten wie s, f oder sch werden deutlicher abgebildet, wodurch feine Sprachdetails besser verständlich sind. Zudem unterstützen die hohen Frequenzen das Richtungshören, was besonders im Straßenverkehr oder in Gesprächssituationen mit mehreren Personen hilfreich ist. Insgesamt klingt Sprache klarer und weniger dumpf, was das Hören angenehmer und weniger anstrengend macht.

Praxis-Tipp: Testen Sie ein Gerät mit dem höchstmöglichen Frequenzbereich und lassen Sie diesen gezielt ausnutzen, besonders wenn Musikgenuss für Sie wichtig ist.

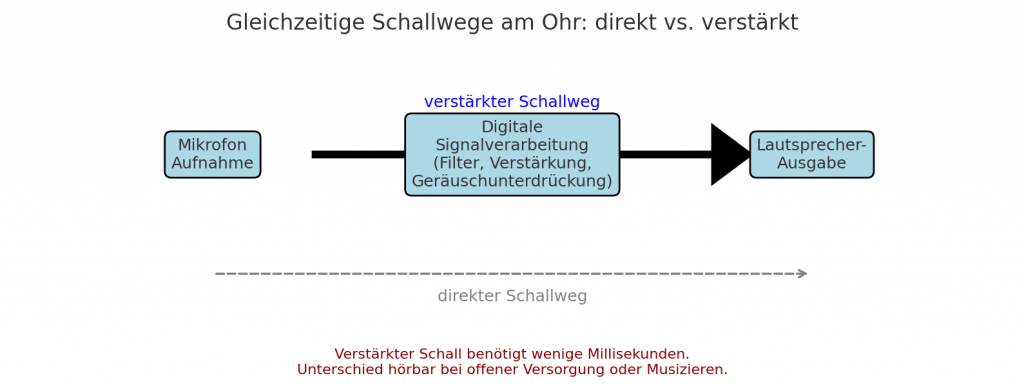

Signalverarbeitung und minimale Zeitverzögerungen

Der Schallweg im Hörgerät ist komplex: Mikrofonaufnahme, digitale Signalverarbeitung mit Filtern, Verstärkung und Geräuschunterdrückung, schließlich die Lautsprecherausgabe. Obwohl dieser Prozess nur Millisekunden dauert, kann er in bestimmten Situationen spürbar sein – etwa beim Musizieren oder bei offener Anpassung, wenn verstärkter und unverstärkter Schall gleichzeitig ans Ohr gelangen.

Praxis-Tipp: Geräte mit aktueller Technik weisen eine besonders schnelle Signalverarbeitung auf. Nutzen Sie eine möglichst geschlossene Ankopplung, um Direktschall zu reduzieren, und lassen Sie sich für Musik spezielle Programme aktivieren, die weniger digitale Filter einsetzen.

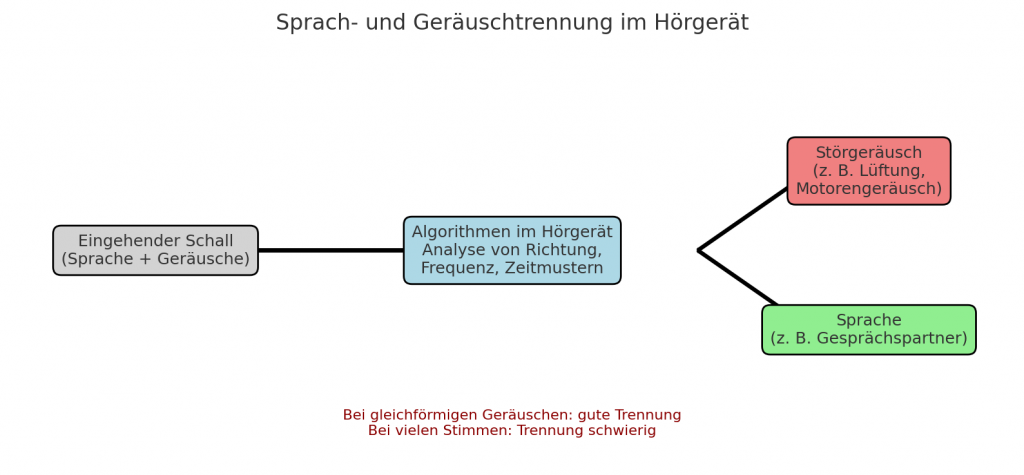

Grenzen der Störgeräuschunterdrückung

Hörgeräte arbeiten mit hochentwickelten Algorithmen, die Sprache und Störschall anhand von Merkmalen wie Richtung, Frequenzverlauf und zeitlichen Mustern unterscheiden. Bei gleichförmigen Geräuschen wie Lüftungen oder Motorengeräusch funktioniert dies sehr gut. In lauten Gesprächsumgebungen wie Restaurants, Familienfeiern oder belebten Straßen ist die Aufgabe jedoch komplex, da sich mehrere Stimmen im Klangprofil zu sehr ähneln, um sie perfekt zu trennen.

Im Alltag bedeutet das: Wenn mehrere Menschen gleichzeitig sprechen – zum Beispiel in einem vollen Restaurant, bei einer Familienfeier oder auf einer belebten Straße – geraten Hörgeräte an ihre Grenzen.

Der Grund: Alle Stimmen haben sehr ähnliche Klangmerkmale. Sie liegen in den gleichen Frequenzbereichen, wechseln schnell zwischen laut und leise und überlagern sich zeitlich. Für die Algorithmen ist es dann schwer zu unterscheiden, welche Stimme die wichtigste ist.

Für die Betroffenen wirkt das so, als ob die Sprache des eigentlichen Gesprächspartners „im Stimmengewirr untergeht“. Zwar können moderne Hörgeräte bestimmte Sprecher hervorheben, doch perfekt gelingt die Trennung nicht. Deshalb bleibt es für viele Hörgeräteträger in solchen Situationen anstrengend, Gesprächen zu folgen.

Praxis-Tipp: Nutzen Sie technisches Zubehör wie externe Mikrofone oder öffentliche Übertragungsanlagen, die Sprache direkt ins Hörgerät übertragen. Außerdem können Sie mit gezieltem Hörtraining daran arbeiten, dass Ihre Fokussierung auf den für Sie interessanten Gesprächspartner stärker wird.

Typische Alltagssituationen – Herausforderungen und Lösungen

Nachhall in großen Räumen

In großen Räumen wie Kirchen, Sporthallen oder Veranstaltungssälen trifft das Ohr nicht nur den direkten Schall vom Sprecher, sondern auch viele Reflexionen von Wänden, Decken und Böden. Diese Echos kommen mit minimaler zeitlicher Verzögerung an und legen sich über das gesprochene Wort. Dadurch verschwimmen Silben und Laute, Sprache klingt „verschleiert“ und lässt sich schwerer unterscheiden.

Für Menschen mit Hörverlust ist das besonders herausfordernd, weil das Gehirn die feinen Unterschiede zwischen direktem und reflektiertem Schall nicht mehr so zuverlässig herausfiltern kann. Hörgeräte versuchen, den Nachhall zu reduzieren und Sprache hervorzuheben, sie können ihn aber nicht vollständig entfernen – sonst ginge das natürliche Raumgefühl verloren. Das bedeutet: In halligen Räumen bleibt das Sprachverstehen oft etwas anstrengender als in akustisch ruhigen Umgebungen.

Lösung: Hörgeräte mit technischer Möglichkeit der Unterdrückung des Halleffektes wählen; Platzwahl nahe am Sprecher; Bereiche mit Teppichboden oder Vorhängen bevorzugen und bei Veranstaltungen Mikrofonzubehör einsetzen.

Windgeräusche im Freien

Trifft Wind auf die empfindlichen Mikrofonöffnungen eines Hörgeräts, entstehen durch die Luftverwirbelungen starke tieffrequente Störgeräusche. Diese überdecken nicht nur feine Sprachanteile, sondern können auch als dumpfes Rauschen oder Dröhnen wahrgenommen werden. Moderne Hörgeräte sind mit speziellen Algorithmen ausgestattet, die Strömungsgeräusche automatisch erkennen und deutlich reduzieren. Sie nutzen dafür sogar mehrere Mikrofone, um den Wind aus verschiedenen Richtungen zu vergleichen und so besser zu unterdrücken.

Trotzdem gibt es Grenzen: Bei starkem oder ständig wechselndem Wind – etwa beim Fahrradfahren oder an offenen Plätzen – bleibt immer ein Restgeräusch hörbar. Sprache klingt dann weniger klar, und das Zuhören wird anstrengender als in windgeschützten Situationen.

Lösung: Geräte mit maximaler Windgeräuschunterdrückung erfragen, Mikrofonöffnungen bei starkem Wind abschirmen und Im-Ohr-Hörgeräte mit tiefliegenden Mikrofonen erwägen.

Plötzliche Lautstärkeschwankungen

In Alltagssituationen wechseln Geräuschpegel manchmal innerhalb von Sekundenbruchteilen – zum Beispiel wenn in einer ruhigen Unterhaltung plötzlich ein Teller herunterfällt, ein Auto hupt oder Musik unvermittelt lauter wird. Hörgeräte arbeiten mit Automatikprogrammen, die ständig analysieren, welche Klänge wichtig sind und wie Sprache bestmöglich hervorgehoben werden kann.

Kommt es zu einem abrupten Wechsel von leise auf laut, reagieren die Geräte mit Anpassungen ihrer Verstärkung und Filter. Dieser Vorgang geschieht zwar sehr schnell, benötigt aber dennoch einen kurzen Moment. In dieser Übergangszeit kann die Sprachpriorisierung ins Wanken geraten: Laute Geräusche drängen sich in den Vordergrund, während Sprachanteile für Sekundenbruchteile unterdrückt oder verschluckt werden.

Für den Hörgeräteträger bedeutet das, dass einzelne Wörter oder Silben verloren gehen können. Besonders in Gesprächssituationen wirkt das Hören dann kurzzeitig unruhig oder brüchig, bevor sich das System wieder stabilisiert und die Sprache klarer herausstellt. Je häufiger solche plötzlichen Lautstärkeschwankungen auftreten, desto anstrengender wird es, einem Gespräch kontinuierlich zu folgen.

Lösung: Bei häufig wechselnden Geräuschpegeln Automatik-Einstellungen vom Akustiker auf schnellere Reaktionszeiten optimieren lassen. Diese sind dann evtl. zwar nicht mehr ganz so sanft im Übergang, lassen Sie aber direkt wieder im Gespräch ankommen.

Biologische Grenzen – und was man tun kann

Art des Hörverlustes

Bei bestimmten Hörverlusten, wie zum Beispiel einem stark ausgeprägten Hochtonhörverlust, ist ein Vollausgleich durch Hörgeräte oft nicht möglich. Der Grund liegt in der langen Phase der Hörentwöhnung: Über Jahre wurden hohe Frequenzen kaum oder gar nicht mehr wahrgenommen. Wenn sie plötzlich wieder vollständig hörbar gemacht werden, empfindet das Gehirn diese Klänge als ungewohnt, störend oder sogar unangenehm.

Man spricht hier von einer fehlenden Klagtoleranz. Das bedeutet, dass das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, die verstärkten hohen Töne sinnvoll zu verarbeiten und in das Hörerlebnis zu integrieren. Statt eines klaren Sprachgewinns würde die Versorgung dann als unangenehm, schrill oder überfordernd empfunden.

In solchen Fällen wird die Verstärkung gezielt dosiert: Hohe Töne werden zwar verbessert, aber nicht bis zur theoretisch möglichen Normalhörschwelle ausgeglichen. Ziel ist eine individuell angepasste Balance – so viel Hochtoninformation wie sinnvoll nutzbar ist, ohne die Hörgewohnheiten des Trägers zu überfordern.

Lösung: Eine wichtige technische Möglichkeit bei starkem Hochtonhörverlust ist die Frequenzverschiebung. Dabei werden sehr hohe, nicht mehr nutzbare Frequenzen in tiefere, noch hörbare Bereiche übertragen. So können Betroffene z. B. Zischlaute wie s oder f, die normalerweise im Hochtonbereich liegen, wieder wahrnehmen – nur eben an einer anderen Stelle im Hörspektrum.

Nicht mehr versorgbare Hörverluste

Bei sehr schweren Hörverlusten stößt selbst die beste Hörgerätetechnik an natürliche Grenzen. Ein Hörgerät kann Schall nur verstärken und optimieren – es kann aber keine zerstörten Sinneszellen im Innenohr ersetzen. Wenn nur noch wenige oder gar keine funktionstüchtigen Haarzellen vorhanden sind, kommt trotz hoher Verstärkung zu wenig nutzbares Signal am Hörnerv an. Sprache klingt dann verzerrt, unvollständig oder bleibt völlig unverständlich.

Das bedeutet: Auch wenn Hörgeräte in solchen Fällen noch eine gewisse Restwahrnehmung für laute Geräusche ermöglichen, reicht dies oft nicht mehr für ein verlässliches Sprachverstehen.

Lösung: Frühzeitig über Alternativen wie Cochlea-Implantate oder Knochenleitungsgeräte informieren.

Gehirnverarbeitung trainieren

Das Gehirn spielt beim Hören eine entscheidende Rolle: Es filtert wichtige von unwichtigen Geräuschen und ordnet Klänge sinnvoll ein. Mit Hörgeräten bekommt das Gehirn oft wieder mehr Informationen, als es längere Zeit gewohnt war.

Durch Training der kognitiven Verarbeitung – also Übung im Zuhören, Verstehen und Unterscheiden – lernt das Gehirn, diese zusätzlichen Eindrücke besser zu nutzen. So verbessert sich das Sprachverstehen Schritt für Schritt, besonders in anspruchsvollen Situationen wie Gesprächen in Lärm.

Lösung: Gezieltes Hörtraining, zum Beispiel Sprachverstehen mit Untertiteln, Hörbücher mit Textbegleitung oder spezielle Trainings-Apps.

Anatomie des Gehörgangs

Die Anatomie des Gehörgangs wirkt wie ein individueller Resonanzraum. Länge, Form und Weite bestimmen, wie bestimmte Frequenzen verstärkt oder abgeschwächt werden.

Mit Hörgeräten verändert sich dieser natürliche Resonanzeffekt:

- Ohrpassstück oder Dome können den Gehörgang teilweise verschließen und dadurch das Klangempfinden beeinflussen (dumpfer oder voller Klang).

- Je nach Öffnungsgrad gelangt mehr oder weniger Direktschall ans Trommelfell, was den Klang natürlicher oder verfälschter wirken lässt.

- Auch die Platzierung des Mikrofons (außen am Ohr vs. im Gehörgang) bestimmt, wie gut räumliches Hören und Klangbalance erhalten bleiben.

Kurz gesagt: Die individuelle Ohrform beeinflusst, wie natürlich oder verfremdet ein Hörgerät klingt – darum ist die Anpassung immer sehr individuell.

Lösung: Maßgefertigte Ohrpassstücke für optimale Ausrichtung und Haltgebung anfertigen lassen.

Erwartungsmanagement für realistische Hörerfolge

Wer sich für Hörgeräte entscheidet, sollte wissen: Die Technik leistet heute Erstaunliches, aber sie ersetzt kein gesundes Gehör. Entscheidend ist daher, die Möglichkeiten und Grenzen richtig einzuordnen und das Beste aus der Versorgung herauszuholen.

- Verbesserung statt Perfektion: Auch modernste Hörgeräte erreichen nicht das Hörvermögen eines gesunden Ohres.

- Regelmäßige Feinanpassung: Hörgewohnheiten und Hörverlust verändern sich, die Technik sollte Schritt halten.

- Zubehör bewusst einsetzen: Zusatzmikrofone, Streaminglösungen oder spezielle Programme können den Unterschied machen.

- Geduld in der Eingewöhnung: Die volle Hörqualität entwickelt sich oft erst nach Wochen oder Monaten.

Neue Technologien und ihre Möglichkeiten

- KI-gestützte Sprachtrennung: Künstliche Intelligenz kann Sprache auch in schwierigen Geräuschumgebungen gezielter hervorheben.

- Auracast und Bluetooth LE Audio: Direkter, verlustfreier Empfang aus öffentlichen Audioquellen, zum Beispiel im Kino, am Flughafen oder in Konferenzräumen.

- Bewegungs- und Umgebungssensoren: Automatische Programmwechsel je nach Aktivität wie Bewegung oder Sitzen.

- App-basierte Steuerung: Feineinstellungen und Programmwechsel in Echtzeit.

Die Sache mit dem Marketing

Viele Hörgerätehersteller versprechen in ihrer Werbung fast „normales Hören“ – etwa müheloses Verstehen in jeder Situation oder einen Klang wie früher. Solche Aussagen klingen verlockend, treffen aber nicht auf jeden zu.

Ihr Hörverlust ist so individuell wie Ihr Fingerabdruck. Faktoren wie Schweregrad, Dauer der Hörentwöhnung und die Verarbeitungsfähigkeit des Gehirns bestimmen, wie gut Sie von der Technik profitieren. Während bei leichteren Hörverlusten moderne Hörgeräte tatsächlich sehr nahe an normales Hören herankommen können, gibt es bei langjährigen oder sehr starken Schädigungen biologische Grenzen. Dann verbessert das Hörgerät zwar Ihr Hören deutlich, kann es aber nicht vollständig wiederherstellen.

Auch die oft beworbene Störgeräuschunterdrückung hat Grenzen: So ist eine vollständige Unterdrückung von Störgeräuschen weder gewollt noch sinnvoll. Viele Geräusche, die wir als „Störung“ empfinden, sind wichtige Orientierungssignale – etwa Schritte, ein hupendes Auto oder das Klappern von Geschirr. Würden Hörgeräte alles ausblenden, ginge diese akustische Sicherheit verloren.

Sehen Sie Ihr Hörgerät deshalb nicht als „Wunderlösung“, sondern als wirksames Hilfsmittel. Es bringt Ihnen Verbesserung statt Perfektion – und mit Geduld, Feinanpassung und gegebenenfalls Zusatztechnik können Sie viel mehr Lebensqualität zurückgewinnen, als es allein ein Werbeversprechen vermuten lässt.

Fazit

Hörgeräte sind heute so leistungsfähig wie nie zuvor. Sie haben technische und biologische Grenzen, aber mit dem richtigen Wissen, gezielten Anpassungen und dem Einsatz moderner Funktionen lassen sich viele Herausforderungen meistern. Wer seine Hörgeräte aktiv nutzt, regelmäßig anpasst und bereit ist, Zubehör einzusetzen, kann selbst in schwierigen Situationen ein deutlich besseres Hörerlebnis erreichen.

Tipp: Nutzen Sie unsere umfangreiche Hörgeräte-Suche. Dort können Sie über vielfältige Filtermöglichkeiten bereits die Punkte auswählen, die für Sie besonders wichtig sind und erhalten gezielte Modell-Vorschläge.

Autoreninfo

Noch mehr interessante Artikel entdecken

- Teil 2: Passform und Komfort – wenn das Ohr nicht mitspielt

- Teil 1: „Warum klingt das so blechern?“ – Wenn Hören plötzlich anstrengend wird

- Die 7 häufigsten Frustfaktoren bei Hörgeräten

- Hörstress – wenn das Hören zur Belastung wird

- Hightech fürs Hören – oder Staubfänger in der Schublade? Warum so viele Hörgeräte ungenutzt bleiben und was wirklich hilft

- Die Grenzen von Hörgeräten – und wie man trotzdem das Beste aus ihnen herausholt

- Schleichende Trennung – wie Hörverlust Beziehungen verändert

- Vorurteile über Hörgeräte: Was wirklich dahinter steckt