Hightech fürs Hören – oder Staubfänger in der Schublade? Warum so viele Hörgeräte ungenutzt bleiben und was wirklich hilft

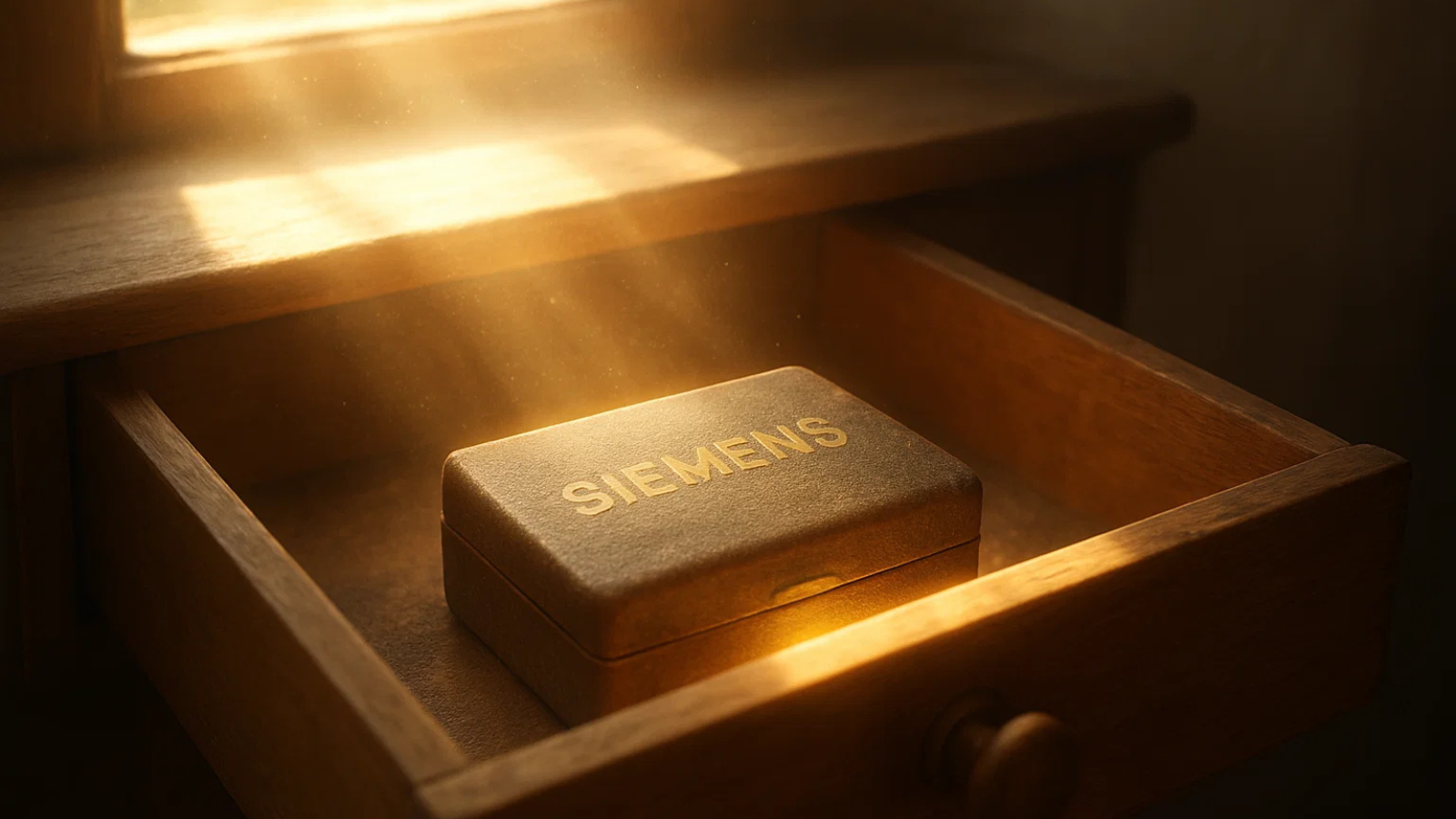

Es ist ein bekanntes Phänomen: Menschen lassen sich ein Hörgerät anpassen – und schon nach kurzer Zeit liegt es ungenutzt in der Schublade. Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle. Studien zeigen, dass ein erheblicher Teil der Hörgeräte nicht regelmäßig getragen wird. Die Gründe dafür liegen oft tiefer, als man auf den ersten Blick vermutet.

Inhaltsverzeichnis

Innere Widerstände: Wenn das Hörgerät zum Spiegel wird

Ein Hörgerät ist mehr als ein technisches Hilfsmittel. Es ist ein Symbol. Wer es trägt, signalisiert sich selbst und anderen: Ich höre nicht mehr so wie früher. Dieser Schritt ist für viele schwer.

- Selbstbild und Identität: Das Gefühl, „alt“ oder „eingeschränkt“ zu sein, passt nicht zum eigenen Selbstverständnis. Besonders Menschen, die sich jung, aktiv und leistungsfähig sehen, empfinden das Gerät als Bruch mit ihrer Identität.

- Scham und Stigmatisierung: Auch wenn Hörgeräte heute klein und unauffällig sind, bleibt die Sorge, von anderen als „behindert“ wahrgenommen zu werden. Diese Scham kann stärker wiegen als der Nutzen des besseren Hörens.

- Verlust von Kontrolle: Manche Betroffene empfinden die Abhängigkeit von Technik als Eingriff in ihre Autonomie. Sie erleben das Hörgerät nicht als Unterstützung, sondern als Zeichen, dass der Körper nicht mehr „von selbst“ funktioniert.

Der erste Schritt ist, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Wer Scham oder Zweifel spürt, sollte diese offen ansprechen – mit dem Akustiker oder im Gespräch mit Angehörigen. Oft hilft es, das Hörgerät nicht als Makel, sondern als aktiven Beitrag zur Selbstbestimmung zu betrachten.

Erwartung und Enttäuschung

Viele Menschen verbinden mit einem Hörgerät die Hoffnung, wieder so hören zu können wie früher. Doch das gelingt selbst mit modernster Technik nicht. Hörgeräte können Sprache hervorheben, Störgeräusche reduzieren und Klangwelten zugänglicher machen – aber sie ersetzen kein gesundes Gehör.

- Die Illusion vom „perfekten Hören“: Wenn Erwartungen unrealistisch hoch sind, wirkt jede kleine Einschränkung wie ein Scheitern.

- Das Gehirn muss umlernen: Lange Zeit ausgeblendete Geräusche – Vogelgezwitscher, Straßenlärm, das Rascheln von Kleidung – tauchen plötzlich wieder auf. Dieses „Zuviel“ an Eindrücken überfordert anfangs. Wer nicht weiß, dass das normal ist, legt die Geräte frustriert weg.

Realistische Erwartungen verhindern Frust. Es lohnt sich, gemeinsam mit dem Akustiker klar zu besprechen, was Hörgeräte leisten können – und was nicht. Wer das Gerät in kleinen Schritten nutzt und Veränderungen beobachtet, erkennt Fortschritte besser.

Praktische Schwierigkeiten

in Hörgerät muss nicht nur technisch präzise eingestellt, sondern auch im Alltag angenehm zu tragen sein. Stimmen die Anpassungen nicht exakt mit dem individuellen Hörverlust überein, klingt die Umgebung schnell unnatürlich oder sogar störend. Geräusche wirken dann zu schrill, zu dumpf oder ungleichmäßig verstärkt. Solche Erfahrungen verunsichern Betroffene und lassen sie am Nutzen zweifeln.

Hinzu kommt der körperliche Aspekt: Ein Gerät, das drückt, juckt oder beim Einsetzen Probleme bereitet, wird instinktiv vermieden. Viele geben in solchen Situationen vorschnell auf, anstatt die Ursachen durch Nachanpassungen oder kleine Änderungen im Ohrpassstück beheben zu lassen.

Auch im praktischen Alltag entstehen Herausforderungen. In ruhigen Situationen mag das Hörgerät eine deutliche Hilfe sein, doch in komplexen Hörumgebungen – etwa im Stimmengewirr eines Restaurants, bei Konzerten oder in großen Veranstaltungsräumen – bleibt das Verstehen oft schwierig. Die Erwartung, dass Technik jedes Problem löst, trifft hier auf die Grenzen der Akustik. Wenn das Erleben dann nicht den erhofften Unterschied macht, entsteht schnell Frust: Das Gefühl „Es bringt ja doch nichts“ führt dazu, dass die Geräte nicht mehr getragen werden.

Wichtig ist in solchen Momenten, nicht aufzugeben. Der Hörakustiker ist der erste Ansprechpartner, wenn Probleme auftreten. Anpassungen, neue Hörprogramme oder kleine technische Veränderungen können oft große Unterschiede machen. Wer Schwierigkeiten nicht verschweigt, sondern offen anspricht, erlebt meist, dass Lösungen möglich sind – und dass der Weg zum besseren Hören nicht allein gegangen werden muss.

Emotionen statt Technik: Warum das Durchhalten so schwerfällt

Das Anpassen von Hörgeräten ist kein rein technischer Prozess, sondern eine emotionale Reise.

- Geduld und Frustrationstoleranz: Viele unterschätzen, wie lange das Gehirn braucht, um neue Höreindrücke zu sortieren. Nach wenigen Tagen ohne sichtbaren Erfolg geben sie auf.

- Verdrängung: Das Gerät in der Schublade zu lassen, ist auch ein psychologischer Schutzmechanismus. Wer es nicht trägt, kann die Hörminderung im Alltag wieder „vergessen“ – zumindest für den Moment.

- Vergleich mit anderen: Berichte von Bekannten, bei denen Hörgeräte angeblich nichts gebracht haben, wirken oft stärker als die eigenen Erfahrungen.

Geduld ist entscheidend. Schwierigkeiten oder Überforderung sollten nicht als persönliches Scheitern verstanden werden. Stattdessen hilft es, die eigenen Eindrücke regelmäßig mit dem Akustiker zu teilen. So wird aus einer emotionalen Hürde ein Teil des Anpassungsprozesses.

Routinen als psychologischer Schutzfaktor

Eine Routine ist mehr als nur eine praktische Abfolge von Handlungen. Sie ist eine psychologische Struktur, die Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Stabilität gibt. Das Gehirn liebt Wiederholung, weil sie den Energieaufwand senkt. Alles, was zur Gewohnheit geworden ist, läuft weitgehend automatisiert ab und beansprucht weniger bewusste Aufmerksamkeit.

Was verhindert man durch eine feste Routine?

- Entscheidungsmüdigkeit: Ohne Routine muss man sich jeden Tag neu fragen: „Soll ich das Hörgerät heute tragen oder nicht?“ – jede Entscheidung kostet mentale Energie. Routinen nehmen diese Hürde, indem sie Handlungen automatisch verankern.

- Innere Widerstände: Wer immer wieder neu über das „Ob“ nachdenkt, stößt auf die gleichen Zweifel („Sehe ich alt aus?“, „Bringt das überhaupt was?“). Eine feste Routine entzieht diesen Gedanken den Raum, weil die Handlung schon eingeübt ist.

- Aufschieberitis: Routinen verhindern, dass man das Einsetzen immer wieder verschiebt – bis es schließlich ganz unterbleibt.

- Überforderung: Gerade in der Eingewöhnung wirken die neuen Klangeindrücke anstrengend. Routinen helfen, diese Belastung zu dosieren und gleichzeitig am Ball zu bleiben.

Wie reagiert das Gehirn auf Routinen?

- Belohnungssystem: Wiederholte Handlungen, die mit einem Nutzen verbunden sind (z. B. klarer verstehen), aktivieren das dopaminerge Belohnungssystem. Das Gehirn verknüpft die Routine mit einem positiven Ergebnis.

- Automatisierung: Mit der Zeit wandert eine Handlung von bewusster Steuerung in automatisierte Bahnen. Das Einsetzen der Hörgeräte wird dann so selbstverständlich wie das Anschnallen im Auto.

- Reduktion kognitiver Last: Durch Routine bleibt mehr geistige Energie für das Wesentliche – das Zuhören, das soziale Miteinander. Ohne Routine blockieren Zweifel und Unsicherheit genau diese Kapazität.

- Emotionale Entlastung: Routinen geben Sicherheit. Das Gefühl, „es läuft von selbst“, reduziert Stress und Selbstzweifel.

Was bedeutet das in der Praxis?

- Ohne Routine: Jeden Morgen ringt der Betroffene innerlich mit der Entscheidung. Heute vielleicht nicht, morgen mal wieder probieren. Jede Entscheidung ist ein kleiner psychologischer Kampf. Das Ergebnis: Hörgeräte liegen in der Schublade.

- Mit Routine: Das Einsetzen gehört fest zum Morgenritual. Es wird nicht mehr diskutiert oder infrage gestellt, sondern automatisch getan. Dadurch verschwindet die innere Hürde, und das Gehirn hat den Kopf frei, sich an das neue Hören zu gewöhnen.

Routinen lassen sich bewusst aufbauen. Hilfreich ist es, feste Rituale einzuführen – etwa die Geräte immer nach dem Waschen einzusetzen. Wer sich dabei unterstützt fühlt, verankert das Tragen leichter im Alltag.

Folgen des Nichttragens

Wird ein Hörgerät selten oder gar nicht genutzt, fehlen dem Gehirn dauerhaft wichtige akustische Reize. Das Sprachverstehen nimmt ab, weil das Gehirn verlernt, gesprochene Sprache differenziert zu verarbeiten. Dieser Verlust ist nicht vollständig rückgängig zu machen. Wer sein Hörgerät konsequent trägt, trainiert hingegen täglich sein Hörvermögen und erhält seine Sprachverständlichkeit so lange wie möglich.

Wer bemerkt, dass er die Geräte immer seltener nutzt, sollte das frühzeitig ansprechen. Der Akustiker kann neue Strategien empfehlen, damit Hörgewohnheiten wieder gestärkt werden und das Sprachverstehen erhalten bleibt.

Soziale Dynamik

Das Umfeld hat einen entscheidenden Einfluss.

- Unterstützung oder Unverständnis: Ein verständnisvoller Partner ermutigt, während ein genervtes „Jetzt stell dich nicht so an!“ das Gegenteil bewirkt.

- Kommunikation bleibt eine gemeinsame Aufgabe: Hörgeräte allein lösen keine Missverständnisse. Wenn Gesprächspartner undeutlich reden oder kein Blickkontakt besteht, hilft auch Technik nur bedingt. Bleibt das Bewusstsein dafür im Umfeld aus, werden die Geräte oft als „nutzlos“ empfunden.

Es hilft, das Umfeld einzubeziehen. Partner und Angehörige sollten verstehen, wie Hörgeräte funktionieren – und wo ihre Grenzen liegen. Der Akustiker kann dabei als Vermittler dienen und Kommunikationsstrategien vermitteln.

Die Rolle des Hörakustikers: Begleiter statt nur Techniker

Ob ein Hörgerät getragen wird oder in der Schublade landet, hängt stark davon ab, wie die Anpassung und Begleitung verlaufen. Hier spielt der Hörakustiker eine Schlüsselrolle. Seine Aufgabe geht weit über das bloße Einstellen von Technik hinaus.

- Verstehen statt nur Versorgen: Ein guter Akustiker nimmt sich Zeit, die Sorgen, Erwartungen und Ängste des Kunden anzuhören. Technische Daten allein erklären nicht, warum jemand sein Hörgerät nicht trägt – das Verständnis für die psychologische Seite ist entscheidend.

- Realistische Erwartungen schaffen: Schon vor der Anpassung muss klar sein, dass Hörgeräte keine „neuen Ohren“ sind, sondern Hilfen, die das Leben leichter machen. Wer ehrlich aufklärt und nicht überhöht verspricht, verhindert spätere Enttäuschung.

- Schrittweise Eingewöhnung begleiten: Der Akustiker unterstützt dabei, das Tragen in kleinen Schritten zu steigern – von ruhigen Situationen bis hin zu herausfordernden Hörumgebungen. So kann das Gehirn sich in seinem Tempo anpassen.

- Feinjustierung und Geduld: Oft sind mehrere Nachanpassungen nötig, bis das Hörgerät wirklich optimal eingestellt ist. Ein Akustiker, der seine Kunden ermutigt, Rückmeldung zu geben, zeigt: Deine Erfahrung zählt.

- Routinen stärken: Auch hier ist der Akustiker Impulsgeber. Er kann konkrete Tipps geben, wie das tägliche Tragen zur Gewohnheit wird – zum Beispiel durch feste Rituale oder kleine Erinnerungshilfen.

- Angehörige einbeziehen: Wenn Partner oder Familie verstehen, wie Hörgeräte funktionieren und wo ihre Grenzen liegen, sinkt der Druck auf den Betroffenen. Der Akustiker schafft diese Brücke und fördert gemeinsames Verständnis.

- Langfristige Begleitung: Ein Hörgerät ist kein einmaliges Produkt, sondern ein Begleiter über viele Jahre. Der Akustiker bleibt Ansprechpartner – nicht nur bei technischen Problemen, sondern auch, wenn Motivation oder Höralltag ins Stocken geraten.

Kurz gesagt: Der Akustiker ist nicht nur Techniker, sondern Coach, Übersetzer und Unterstützer. Er hilft, aus einem Stück Technik ein Stück Lebensqualität zu machen.

Wege aus der Schublade

Zusammenfassung:

- Realistische Erwartungen schaffen: Hörgeräte sind eine Hilfe, aber keine „neuen Ohren“.

- Langsam eingewöhnen: Zunächst in ruhigen Umgebungen tragen, dann schrittweise steigern.

- Regelmäßige Nachbetreuung nutzen: Anpassungen und Feineinstellungen beim Akustiker sind entscheidend.

- Unterstützung suchen: Angehörige einbinden und offen über Schwierigkeiten sprechen.

- Dranbleiben: Das Gehirn braucht Zeit, um sich auf das neue Hören einzustellen.

Fazit

Ein Hörgerät in der Schublade ist kein technisches Problem, sondern Ausdruck eines inneren Konflikts. Es geht um Selbstbild, Erwartungen und die Bereitschaft, sich auf Veränderung einzulassen. Wer Routinen schafft, psychologische Hürden ernst nimmt und von einem engagierten Akustiker begleitet wird, hat die besten Chancen, die Schublade dauerhaft geschlossen zu lassen – und das Hörgerät als das zu nutzen, was es wirklich ist: ein Schlüssel zu mehr Teilhabe und Lebensfreude.

Autoreninfo

Noch mehr interessante Artikel entdecken

- Teil 2: Passform und Komfort – wenn das Ohr nicht mitspielt

- Teil 1: „Warum klingt das so blechern?“ – Wenn Hören plötzlich anstrengend wird

- Die 7 häufigsten Frustfaktoren bei Hörgeräten

- Hörstress – wenn das Hören zur Belastung wird

- Hightech fürs Hören – oder Staubfänger in der Schublade? Warum so viele Hörgeräte ungenutzt bleiben und was wirklich hilft

- Die Grenzen von Hörgeräten – und wie man trotzdem das Beste aus ihnen herausholt

- Schleichende Trennung – wie Hörverlust Beziehungen verändert

- Vorurteile über Hörgeräte: Was wirklich dahinter steckt